Concepciones filosóficas y del espíritu para comprender el arte en sus fines y significados.

Por: Laura Sánchez.

En tiempos donde los sentidos son dictados por la inmediatez, lo viral y lo transable, es urgente volver a preguntarnos: ¿para qué sirve el arte? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida más allá del mercado, el consumo o la estética decorativa? ¿Qué vínculos guarda con el alma, el espíritu, lo invisible que nos habita?

Volver a estas preguntas fundamentales nos permite salir de la lógica neoliberal y capitalista que ha reducido el arte a mercancía o espectáculo, y recuperar su dimensión profunda como lenguaje del alma, como expresión de la humanidad y también como herramienta de emancipación o dominación. En una sociedad cada vez más acelerada y fragmentada, el arte nos invita a detenernos, a contemplar, a sentir, a recordar lo esencial.

Para comprender el papel del arte en nuestra historia y en nuestro presente, es necesario mirar hacia sus orígenes. El arte nace con la humanidad misma: desde las primeras pinturas rupestres hasta las expresiones más contemporáneas, ha sido medio, forma y fuente de expresión humana. A lo largo del tiempo, el arte ha sido testimonio de creencias, canal de emociones, transmisor de valores, ritual, resistencia, celebración, crítica y memoria.

Cada generación ha encontrado en el arte una manera de decir lo indecible, de elaborar sentido frente al misterio, al dolor, a la belleza, a la muerte. En este sentido, el arte no es un lujo ni un adorno, sino una necesidad vital, una vía de acceso a dimensiones profundas del ser que escapan a la racionalidad instrumental.

Evolución de las concepciones del arte a lo largo del tiempo.

La historia del arte no solo es una sucesión de estilos y movimientos, sino también una transformación constante de las ideas que le dan sentido. A lo largo de los siglos, filósofos, críticos y artistas han replanteado qué es el arte, para quién existe y cuál es su función en la sociedad. Esta evolución refleja las tensiones éticas, políticas y estéticas de cada época, configurando un mapa complejo de sentidos.

En la tradición ilustrada, Immanuel Kant marcó un hito con su Crítica del Juicio al conceptualizar el arte como una experiencia estética autónoma, desligada de fines utilitarios. Para Kant, lo bello no reside en el objeto, sino en la forma en que es contemplado: produce un placer desinteresado que revela una armonía subjetiva entre la imaginación y el entendimiento. Su noción de lo sublime, por otra parte, introduce una dimensión emocional y moral que conecta el arte con los límites de la razón y la grandeza de la naturaleza. Esta perspectiva inaugura la estética moderna, entendida como reflexión filosófica sobre la experiencia sensible.

Ya en el siglo XX, Walter Benjamin redefine radicalmente la función del arte en la era de la reproducción técnica. En su influyente ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, advierte sobre la pérdida del «aura» (esa unicidad ligada al ritual) que sufren las obras al ser masificadas por la fotografía y el cine. Sin embargo, lejos de lamentarlo, Benjamin reconoce un potencial emancipador: el arte se democratiza, se libera del culto elitista y se abre a nuevas funciones políticas. Esta visión inaugura una comprensión del arte como herramienta de intervención social y no sólo de contemplación estética.

En una línea más contemporánea, Jacques Rancière profundiza la dimensión política del arte al proponer la idea de la distribución de lo sensible. Para él, el arte no se limita a representar la realidad, sino que interviene en la manera en que se percibe lo visible, lo decible y lo audible en una sociedad. El arte puede, así, redistribuir los lugares del habla y de la mirada, haciendo visible lo que era invisible y otorgando voz a quienes eran excluidos.

Esta concepción sitúa al espectador como agente activo, capaz de reconfigurar el sentido de la obra y de apropiarse de ella como herramienta de subjetivación y resistencia.

El arte en lo contemporáneo: cuerpos y miradas que resisten

En el horizonte contemporáneo, el arte ha dejado de pensarse únicamente como objeto estético o vehículo de representación. Hoy, más que nunca, el arte se comprende como un acto, como un gesto que activa el pensamiento, moviliza los afectos y transforma la realidad. Es una práctica situada, encarnada, ética y política, que interpela los discursos dominantes y amplía los marcos de lo visible, lo decible y lo vivible. Este giro ha sido impulsado por voces críticas desde el feminismo, la teoría queer, el pensamiento decolonial y la crítica institucional, que han reconfigurado profundamente nuestra comprensión del arte y su lugar en el mundo.

Judith Butler: performar el cuerpo, ocupar el espacio

Desde la filosofía, Judith Butler ha abierto una de las puertas más importantes para pensar el arte como política encarnada. Su teoría de la performatividad del género sostiene que la identidad no es algo que se tiene, sino algo que se hace: un conjunto de actos, gestos y lenguajes que se repiten y se disputan socialmente. Esta idea ha sido clave para artistas contemporáneos que, desde la performance, la fotografía o el video, desestabilizan las normas de género, cuestionando las fronteras de lo masculino, lo femenino y lo humano.

Más recientemente, Butler ha explorado la noción de vulnerabilidad y de cuerpos en alianza, señalando que los cuerpos que se reúnen en el espacio público (por ejemplo, en una protesta) no solo demandan derechos, sino que afirman su existencia como cuerpos que importan. Así, el arte que ocupa la calle, que se inscribe en el espacio común, no es solo representación: es acto político.

bell hooks: mirar de vuelta, sanar las imágenes

Desde una perspectiva profundamente anclada en el cruce entre raza, clase y género, bell hooks propone un arte que no solo representa, sino que repare. Su concepto de mirada opositora (oppositional gaze) plantea que las personas históricamente marginalizadas (particularmente las mujeres negras) han desarrollado una forma de ver que no es pasiva ni inocente, sino crítica, combativa y sanadora. Frente a un régimen visual que reproduce estereotipos, hooks afirma el derecho a mirar de vuelta, a deconstruir las imágenes dominantes y a crear otras nuevas, más justas y más verdaderas.

El arte, para hooks, es una práctica de resistencia y autodefinición. Por eso, su pensamiento es vital para pensar procesos comunitarios donde niños y jóvenes puedan cuestionar las imágenes que consumen (en redes, televisión, cine) y producir las propias, desde su lenguaje, sus territorios y sus cuerpos.

Griselda Pollock: desmantelar el canon, abrir los archivos

Desde la historia del arte feminista, Griselda Pollock propone una crítica estructural al modo en que se ha construido la idea de “arte” y de “artista”. No se trata solo de buscar a las mujeres que fueron invisibilizadas en los relatos oficiales, sino de cuestionar las propias lógicas que definieron qué cuenta como arte, quién puede producirlo, dónde se exhibe y bajo qué criterios se legitima. Su análisis de los espacios sociales (el hogar para las mujeres, el café para los hombres) permite entender cómo las condiciones materiales e históricas afectan la posibilidad de creación y visibilización.

En esa línea, Pollock invita a reconocer formas de creatividad que han sido sistemáticamente ignoradas: el arte textil, las historias orales, los rituales domésticos, las prácticas comunitarias. Este pensamiento resuena profundamente en territorios como Soacha, donde las mujeres crean, sostienen y transforman desde lo cotidiano. Recuperar esas prácticas no es un gesto romántico, sino una operación política de archivo, memoria y justicia: desmantelar el canon no para destruirlo, sino para ampliarlo desde otras epistemologías del sentir, del hacer y del habitar.

Suely Rolnik: desanestesiar el cuerpo, activar lo sensible

Finalmente, desde América Latina, la crítica cultural y psicoanalista Suely Rolnik ofrece una mirada radical sobre el arte como práctica micropolítica. Su concepto del cuerpo vibrátil describe esa capacidad corporal de ser afectado por el mundo, de sentir y de crear a partir de lo que nos atraviesa. Para Rolnik, el capitalismo y los regímenes autoritarios no solo explotan la fuerza de trabajo, sino que “proxenetizan” nuestra fuerza vital, anestesiando nuestra sensibilidad y creatividad. Frente a ello, el arte puede operar como clínica: un lugar donde los cuerpos heridos, silenciados o precarizados recuperan su potencia efectiva, su vibración sensible.

En este sentido, el arte no se limita a producir objetos, sino que habilita experiencias transformadoras.

Arte popular como resistencia: de la periferia al centro de lo sensible

En América Latina, las expresiones culturales y artísticas de los pueblos han sido históricamente encasilladas bajo etiquetas como folclore, cosmogonía o artesanía. Aunque a primera vista estas categorías parecen valorar lo local y lo tradicional, en muchos casos han funcionado como formas de reducir la potencia simbólica, política y estética del arte que nace en el sur global. Esta clasificación ha contribuido a presentar estas expresiones como elementos decorativos o exóticos, desconectándolas de su capacidad crítica, transformadora y profundamente humana.

Como ha señalado la historiadora del arte Griselda Pollock, la historia del arte no ha sido una narración neutral, sino un relato construido desde jerarquías que privilegian ciertas formas de creación, ciertos espacios y ciertos cuerpos. Las prácticas artísticas populares, al no responder a los códigos de la llamada “alta cultura”, han sido sistemáticamente relegadas, deslegitimadas o convertidas en curiosidades. Esta exclusión responde también a una lógica de clase, raza y género que sigue operando en los discursos oficiales sobre el arte.

En territorios como Soacha (una ciudad colindante a la capital, receptora de población migrante y en condición de desplazamiento forzado, marcada por la precariedad económica y la desatención institucional) esta exclusión se materializa en el espacio urbano mismo. Soacha carece de bibliotecas públicas suficientes, de teatros dignos, de políticas culturales sostenidas. Allí, la cultura oficial no circula con facilidad, y en cambio, se impone una economía del entretenimiento basada en el consumo. Por cada espacio cultural, hay decenas de cantinas; por cada sala de exposición, un sistema que empuja al olvido. Esta “embriaguez programada” de la que hablábamos no es solo literal: es también una metáfora de la desconexión con los lenguajes propios, con la sensibilidad colectiva y con el derecho a narrarse desde otro lugar.

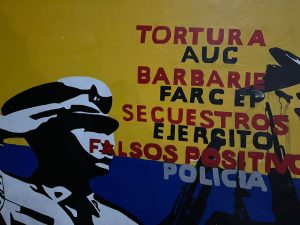

Sin embargo, incluso en contextos de exclusión se abren grietas de resistencia. La mirada opositora, ese gesto que permite ver críticamente las imágenes impuestas y construir otras nuevas, también se expresa en las prácticas comunitarias que emergen desde abajo. En Soacha, el arte que producen grafiteros, teatreros, raperos, maestras de tradición y colectivos barriales no es solo una forma de expresión estética: es una manera de reapropiarse del territorio, de recuperar la palabra, de habitar el cuerpo como espacio de memoria y afirmación.

Desde la teoría de Judith Butler, podemos entender estas acciones como formas de performatividad política: cuerpos que, al reunirse, crear, ocupar y decir, están produciendo sentido, identidad y comunidad. El acto de hacer arte, de pintar un mural, levantar una obra de teatro o escribir una canción colectiva, no es solo una actividad recreativa, sino una intervención profunda en lo social, un derecho a existir con voz propia.

Estas prácticas también pueden ser entendidas como formas de reactivar el cuerpo vibrátil, es decir, de reconectar con la capacidad de sentir, de afectarse y de crear. En contextos marcados por la violencia o la precariedad, el arte no es un lujo, sino una herramienta vital para sanar, para imaginar otros futuros posibles, para abrir espacios donde la vida vuelva a tener sentido.

Así, el arte popular no es una forma menor de creación, ni una tradición pasiva que se repite. Es, por el contrario, una forma de resistencia situada, un acto de re-existencia que interpela las estructuras del poder simbólico y reivindica otras maneras de mirar, de sentir y de estar en el mundo. Desde las periferias, se reclama el derecho a crear, a narrarse y a construir belleza con dignidad.